patrika opinion

प्रेमपाल शर्मा

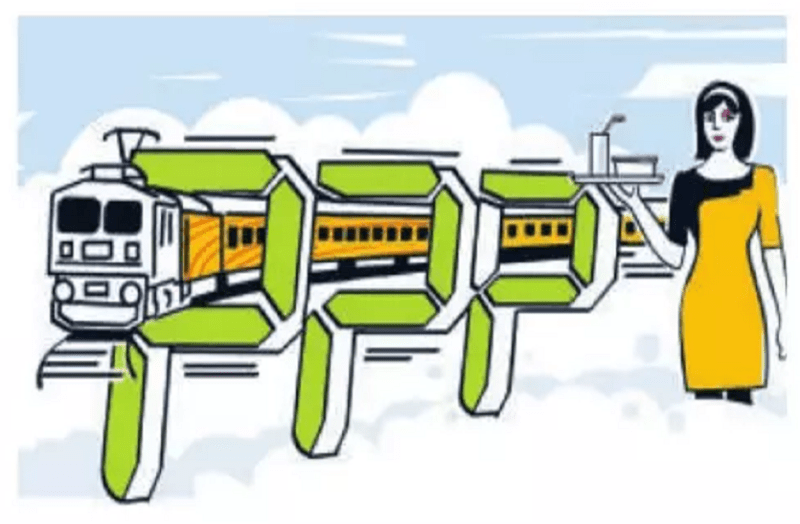

रेल की सूरत बदलने के लिए अब नीति आयोग ने भी सार्वजनिक रूप से मुहर लगा दी है। नीति आयोग की सिफारिश है कि पहले चरण में तेजस ट्रेन की तर्ज पर देशभर में 150 ट्रेन चलाई जाएं और 50 स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत लाया जाए। यह एक मुकम्मल समूह की निगरानी में किया जाएगा जिसमें नीति आयोग के सदस्यों के साथ रेल मंत्रालय के अध्यक्ष, वित्त व शहरी मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे।

ऐसे प्रस्ताव पर विचार तो कई महीनों से चल रहा था लेकिन इसने रफ्तार पकड़ी 5 अक्टूबर को लखनऊ व दिल्ली के बीच सफलतापूर्वक दौड़ी तेजस के साथ। यात्रियों के तीन घंटे भी कम हुए और उन्हें सुविधाएं भी पसंद आईं। यात्रियों के खिले चेहरे देखकर ही शायद नीति आयोग ने तुरंत इस फैसले को सार्वजनिक करने का इरादा किया। इसे किसी विचारधारा की आड़ में खारिज करना या इसका विरोध करना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुराने अनुभवों को देखते हुए विशेष कर विमानन के क्षेत्र में जिस ढंग से मुनाफे वाले मार्ग निजी हाथों में सौंप दिए गए और घाटे वाले एयर इंडिया के पास ही रहे, इस पर संदेह उठना स्वाभाविक है। 150 मार्गों पर ऐसी ही ट्रेनों का संचालन करने का मतलब तो रेल के बहुत बड़े हिस्से को पीपीपी मॉडल के सुपुर्द करना है। शुरुआत तेजस आईआरसीटीसी के नियंत्रण से जरूर हुई है लेकिन मंत्रालय की घोषणाएं और बयान बताते हैं कि इसमें निजी भागीदारी भी जल्द ही आएगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेलवे का रहेगा जैसे पटरी, सिग्नल, सुरक्षाकर्मी, लोको पायलट आदि, लेकिन किराए पर नियंत्रण, खानपान की सुविधाएं और परिचालन के सूत्र निजी हाथों में रहेंगे। रेलवे निजी ऑपरेटरों से पैसा वसूल लेगा, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में प्राइवेट ऑपरेटर्स रोलिंग स्टॉक आदि के चयन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की का रुख भी कर सकते हैं। जाहिर है किराया मनमाने रूप से बढ़ सकता है जैसा विमानन कंपनियां या दूसरे शिक्षा आदि के क्षेत्रों में हो चुका है।

विमर्श का घमासान इसी बिंदु पर शुरू होता है कि क्या सरकार अपने बूते पर बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी के रेल में बेहतर सुविधाएं दे सकती है? संभव है इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत 1991 में उदारीकरण के दौर से हो गई थी। यूपीए के कार्यकाल में बिहार में प्रोडक्शन यूनिट्स में निजी भागीदारी की शुरुआत हो चुकी थी।

दक्षिण भारत में रेल का परिचालन उत्तर के मुकाबले ज्यादा संतोषजनक और सुखद है। बावजूद इसके देश वहीं नहीं खड़ा रह सकता, जहां वह 50 या 80 के दशक में था। एक ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण तो दूसरी ओर उदारवाद के बाद सुविधाओं को लेकर जन आकांक्षाएं बढ़ी हैं। रेल बजट, मुख्य बजट के साथ मिला दिया गया, लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते सेफ्टी फंड बढ़ाया गया। पिछले दो वर्ष में मिशन रफ्तार, रैपिड रेल, अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन, ट्रेन 18 जैसी कोशिशें सही ढंग से फलीभूत हुईं तो रेल का चेहरा बदल सकता है।

इस सबके लिए चाहिए आर्थिक संसाधन और उतना ही सक्षम प्रशासन। इसी साल रेलवे को करीब 30,000 करोड़ का घाटा होता दिख रहा है क्योंकि यात्री राजस्व में भी कमी आई है और भाड़े में भी। पिछले वर्ष ऑपरेटिंग रेशो भी 96 प्रतिशत से ज्यादा रहा जिसे घटाकर 90% करने का लक्ष्य रेल मंत्री ने रखा है। यानी 96 खर्च करने के बाद हम 100 कमा पाते हैं। क्या यह लक्ष्य संभव है? स्वाभाविक है, इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है, जिसमें मौजूदा कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। हम 50 और 70 के दशक के सरकारी पेंशन के सपने नहीं देख सकते। उद्देश्य रहना चाहिए कि सेवाएं बेहतर हों।

हमारे लोकतंत्र में भी यदि ब्रिटेन और दूसरे देशों की तरह विपक्ष में शैडो रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री होते तो हालात कुछ और हो सकते थे। अभी तो सरकार बदलाव के जो भी कदम उठाती है, उन्हें कसौटी पर कसने की बजाय एकतरफा विरोध के सुर मुद्दे को दिशाहीन कर देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि निजी कंपनियां भी वैसे ही ईमानदारी और नैतिकता से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें जैसे कि पश्चिमी देशों में करती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो संविधान में लिखित समाजवादी आदर्शों को 21वीं सदी के अनुरूप ढलना ही होगा।

(लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं।)

Published on:

15 Oct 2019 06:18 pm

बड़ी खबरें

View Allओपिनियन

ट्रेंडिंग